di Federico Robbe

“O aborto o mostro in pancia” era uno slogan molto in voga nell’estate 1976, due anni prima della legge 194. Il pretesto l’aveva offerto una nube tossica contenente diossina, fuoriuscita da una fabbrica chimica a pochi chilometri da Milano. La città che ha legato il suo nome all’incidente è Seveso: comparvero macchie rossastre sulla pelle dei bambini, arrivò l’esercito a recintare l’area contaminata, centinaia di famiglie dovettero lasciare le proprie case. E poi l’ansia delle donne incinte.

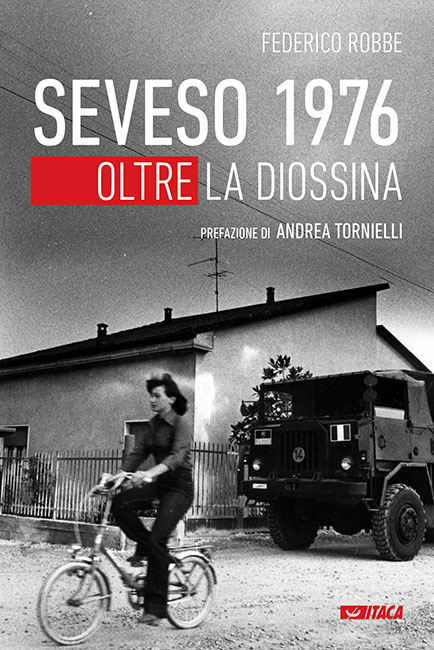

Su di loro, scriveva un noto settimanale, «incombe una notevole probabilità di partorire bambini focomelici». Nell’incertezza diffusa venne orchestrata una campagna senza esclusione di colpi, e un quotidiano nazionale arrivò a chiedere l’aborto obbligatorio per le gestanti di Seveso e dintorni, in modo da «cancellare ogni scrupolo morale o di natura religiosa». Oltre al disastro e all’incertezza, però, c’è stato anche dell’altro. Alcuni amici più grandi che hanno vissuto quel periodo mi hanno proposto di raccontarlo, e ne è nato il libro Seveso 1976. Oltre la diossina (ed. Itaca).

Un paio di settimane dopo l’incidente erano sul posto i ginecologi della clinica Mangiagalli di Milano. E sempre da fuori giunsero nutriti gruppi di femministe e di radicali con tanto di gigantografie di bambini deformi. Tutti certi che sarebbero nati dei “mostri”, come scriveva la quasi totalità della stampa, perciò bisognava muoversi.

La pressione fu tale che il governo autorizzò in via eccezionale l’aborto. Terapeutico, dicevano. Ma di fatto era un aborto eugenetico, perché i rischi erano per il feto, non per la donna. Quasi nessuno osò dirlo, a parte i cattolici. Che in zona, guidati da sacerdoti tutti d’un pezzo, si chiesero se di fronte a un problema, o meglio all’ipotesi di un problema (ecografie non ce n’erano), l’unica soluzione fosse eliminarlo. E iniziarono a cercare altre strade, a informare, a usare la ragione, a ridimensionare l’allarmismo. A infondere speranza: merce rara, in quei mesi concitati. Rara e preziosissima, soprattutto per le oltre mille donne incinte potenzialmente contaminate. E la quasi totalità, con un corale sì alla vita che sa di prodigio, decise di portare a termine la gravidanza, nonostante la paura seminata a piene mani.

Un sì alla vita che lasciò stupiti tutti, compresi i radicali. «Ma come?», si saranno chiesti, «c’è un rischio, si può abortire e non lo fanno?». Stupiti e sbalorditi di fronte a quel sì che proprio non sapevano spiegare. Stupiti a modo loro, certo, arrabbiandosi e facendo scintille. Stupiti per le decine di coppie in Italia e all’estero che si fecero avanti per adottare eventuali bambini malformati. Stupiti, ancor di più, quando i piccoli nacquero tutti perfettamente sani.

Qualche giorno fa ho rivisto una delle donne intervistate per il libro. «Ecco, ti presento mio figlio e la sua famiglia!», mi ha detto sorridendo. Poi ha preso in braccio il nipotino, figlio di quel suo figlio che avrebbe potuto non esserci, se lei avesse dato ascolto ai tanti sobillatori che giravano all’epoca. E vederla lì, nonna, con accanto il figlio, un uomo fatto e finito, a sua volta padre di famiglia, mi ha fatto letteralmente sobbalzare il cuore. E d’un tratto mi sono accorto che coi miei poveri strumenti avevo raccontato una storia di santità, quasi invisibile agli occhi del mondo ma essenziale agli occhi di Dio.

Quarantadue donne però abortirono. I feti vennero minuziosamente analizzati e nessuno aveva segni di malformazioni. Neanche uno. Mi hanno detto che quelle donne erano le più sole. Dunque quelle più in balìa del potere. Dopo qualche tentativo non ho insistito nel rintracciarle, ma se anche ne avessi incontrata una, credo proprio che l’avrei abbracciata. E basta. Perché una donna che affronta una prova del genere ha bisogno solo di questo. Di una carezza, di un abbraccio, di uno sguardo misericordioso. E di una preghiera. In fondo per ricominciare a vivere, qualunque cosa accada, tutti noi abbiamo bisogno solo di questo.